Rhenaphotonics

Rhenaphotonics

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

Le projet Rhena Photonics avait pour ambition de mobiliser les acteurs compétents autour d’axes stratégiques et de placer le Rhin Supérieur à une place reconnue au niveau mondial, tant pour sa recherche que pour sa formation de haut niveau et pour son activité économique.

Les actions du projet se sont concentrées autours des mesures suivantes :

– La collaboration entre les organismes de recherche membres du réseau: les échanges entre partenaires se sont organisés autour de trois thématiques dans lesquelles les partenaires ont des compétences reconnues : la micro photonique, la photonique pour les media et la biophotonique.

– La formation : le projet a permis de coordonner les différents programmes de formation en optique et photonique dans la région et a été l’occasion d’échanges d’étudiants et, pour les étudiants français, de stages de formation en microphotonique chez un partenaire allemand. Un cursus de Master avec modules partagés entre la France et l’Allemagne a en outre été développé.

– La promotion industrielle et la communication sur le projet au niveau international : la principale retombée du projet a été la tenue à Strasbourg de la conférence « Photonics Europe ». Il s’est agi de la plus grande conférence européenne en optique photonique. Cette manifestation, qui a réuni des centaines de participants du monde entier, a dépassé largement le cadre du projet et a été le résultat du travail de mise en réseau des partenaires, commencé en 2002, qui a permis au Rhin Supérieur d’avoir l’attractivité nécessaire pour la tenue de cet évènement.

L’ensemble des actions de valorisation entreprises dans le cadre du projet ont permis de faire connaître l’excellence scientifique du Rhin supérieur dans le domaine de la photonique, mais aussi de favoriser la venue de nouvelles activités et d’entreprises de l’optique dans la région , d’attirer davantage d’étudiants dans la filière et de favoriser des collaborations avec d’autres pôles optiques en Europe.Le projet Rhena Photonics avait pour ambition de mobiliser les acteurs compétents autour d’axes stratégiques et de placer le Rhin Supérieur à une place reconnue au niveau mondial, tant pour sa recherche que pour sa formation de haut niveau et pour son activité économique.

Les actions du projet se sont concentrées autours des mesures suivantes :

– La collaboration entre les organismes de recherche membres du réseau: les échanges entre partenaires se sont organisés autour de trois thématiques dans lesquelles les partenaires ont des compétences reconnues : la micro photonique, la photonique pour les media et la biophotonique.

– La formation : le projet a permis de coordonner les différents programmes de formation en optique et photonique dans la région et a été l’occasion d’échanges d’étudiants et, pour les étudiants français, de stages de formation en microphotonique chez un partenaire allemand. Un cursus de Master avec modules partagés entre la France et l’Allemagne a en outre été développé.

– La promotion industrielle et la communication sur le projet au niveau international : la principale retombée du projet a été la tenue à Strasbourg de la conférence « Photonics Europe ». Il s’est agi de la plus grande conférence européenne en optique photonique. Cette manifestation, qui a réuni des centaines de participants du monde entier, a dépassé largement le cadre du projet et a été le résultat du travail de mise en réseau des partenaires, commencé en 2002, qui a permis au Rhin Supérieur d’avoir l’attractivité nécessaire pour la tenue de cet évènement.

L’ensemble des actions de valorisation entreprises dans le cadre du projet ont permis de faire connaître l’excellence scientifique du Rhin supérieur dans le domaine de la photonique, mais aussi de favoriser la venue de nouvelles activités et d’entreprises de l’optique dans la région , d’attirer davantage d’étudiants dans la filière et de favoriser des collaborations avec d’autres pôles optiques en Europe.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

BioValley : du réseau au cluster-biotech trinational

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

En se basant sur le travail de recensement des principales compétences de la région en matière de biotechnologies, effectué dans le cadre d’un projet INTERREG II, le présent projet avait pour objectif de construire un véritable profil de région biotech « BioValley » et de rechercher l‘accession à l’autofinancement par le secteur privé.

Pour établir le profil de BioValley, les partenaires ont déterminé ses principaux centres de compétence. Le but recherché était de positionner BioValley comme l’un des principaux bio-clusters européens.

Pour accroître sa visilité et son attractivié, les actions suivantes ont notamment été menées :

– Organisation de 168 événements et participation à 34 salons en France, Allemagne, Suisse, Autriche, Japon et Etats-Unis ;

– Elaboration du BioValley Guide regroupant les profils de 417 entreprises du secteur de la région ;

– Mise en place du BioValley Start-up Labelling Programm qui a permis de soutenir 16 start-ups et projets.

Une étude menée dans le cadre du projet a permis de constater que BioValley était positionné parmi les 3 principaux bio-clusters en Europe avec Cambridge et Medicon Valley.

Les partenaires ont en outre lancé un programme d’appel à projets – le BioValley Call for Project Programm- qui a permis de soutenir 6 projets de collaborations bi- ou tri-nationaux.

L’autre finalité de ce projet était d’accéder à l’autofinancement au travers d’une structure privée. Toutefois, seules quelques actions sont parvenues à s’autofinancer en quasi-totalité (BioValley Biopartners Meetings, BioValley Portraits, et BioValley Companies Poster). Ainsi, après quelques tentatives, il a été établi qu’un autofinancement de l’organisation trinationale BioValley par le secteur privé ou par la commercialisation de produits et de services auprès des membres n’était pas réalisable.

Le projet, mené de 2002 à 2007, a finalement permis au réseau d’évoluer en véritable cluster international.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Neurex : Réseau trinational en Neuroscience

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

Le projet consistait à développer un réseau trinational dans le domaine des sciences du cerveau.

L’une des missions principales de Neurex a été de promouvoir les interactions entre scientifiques de différents domaines des neurosciences et provenant de laboratoires publics et privés.

Au final, plus de 1200 scientifiques ont pris part aux nombreuses manifestations organisées par Neurex (réunions annuelles, symposia et meetings, week end trinational des doctorants et accueil de conférenciers extérieurs etc.).

Le projet a également permis de soutenir la formation des étudiants et des chercheurs de l’espace transfrontalier par la création d’un Joint Master mais aussi à travers 35 ateliers scientifiques, 5 écoles d’hiver, 15 bourses doctorales et 8 bourses post-doctorales.

Enfin, un des objectifs de Neurex était aussi de transmettre les connaissances scientifiques sur le cerveau au grand public.

Par le biais de plusieurs actions destinées à vulgariser les neurosciences et sensibiliser tous types de publics aux sciences du cerveau, les partenaires ont organisé 1 semaine du cerveau tous les ans, 7 conférences grand public mais aussi 1 exposition et 1 atelier photo.

Au total, près de 10 000 personnes ont participé à ces actions grand public.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Agriculture durable et préservation de l’environnement (ITADA 3)

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

Ce projet visait à mettre au point des outils de référence pour la promotion d’une agriculture rentable, multifonctionnelle et respectueuse de l’environnement.

Il préparait la diffusion de solutions innovantes tant en agriculture conventionnelle qu’en production intégrée et en agriculture biologique.

Le projet s’est articulé autour de 6 axes de travail :

1. Etablissement d’un référentiel régional sur la préservation et la mise en valeur du potentiel agronomique des sols ;

2. Technologies avancées de modulation intra-parcellaire des intrants, pour préserver la qualité des eaux ;

3. Conception et évaluation des systèmes de culture du maïs ;

4. Comparaison transfrontalière de méthodes d’évaluation agro-environnementale des exploitations ;

5. Stratégies pratiques pour la maîtrise technique des cultures de protéagineux biologiques ;

6. Information et communication des travaux.

Les résultats définitifs des projets ont fait l’objet d’une présentation synthétique lors de journées techniques ou de séminaires vers un public de professionnels constitué de conseillers des organismes économiques et du conseil, de représentants d’administration et d’entreprises privées.

Une brochure destinée au grand public, présentant l’ITADA et le travail réalisé a été produite.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Microzonage sismique de la région du Rhin Supérieur Sud

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

Il s’agissait, dans le cadre de ce projet, d’identifier et de cartographier, dans la région des Trois Frontières, les zones présentant une réponse sismique homogène ainsi que de quantifier les mouvements sismiques et les effets de sols correspondants.

Ce projet devait permettre de modéliser les « effets de site », c’est-à-dire les mouvements d’amplification locaux des séismes, dépendant des caractéristiques physiques des différents types de sols et permettre aux autorités publiques et aux urbanistes de disposer des connaissances nécessaires à l’estimation du risque sismique.

La carte de microzonage a été obtenue sur un ensemble de paramètres différents.

Suite aux travaux des partenaires, des données géophysiques et géologiques presque généralisées pour la région ont pu être établies. Ces informations ont été obtenues par des campagnes de mesure effectuées par les partenaires.

Sur huit sites choisis, des méthodes géophysiques ont été comparées méthodologiquement afin de garantir leur validité.

L’exploitation et l’interprétation des données n’était pas encore terminées à la fin du projet, toutefois ces données ont généré un potentiel de recherche durable, motivant la poursuite d’une recherche commune.

Durant le projet, dans une démarche d’opérateur en R&D, de nouveaux outils de « référence » (instruments, méthodes) ont été développés. Les progrès dans les techniques de mesure, leur mise en œuvre et le calcul des paramètres ont permis de développer des méthodes et des critères de décision nouveaux.

Dans l’ensemble, les résultats obtenus ont surpassé l’objectif initial du projet.Il s’agissait, dans le cadre de ce projet, d’identifier et de cartographier, dans la région des Trois Frontières, les zones présentant une réponse sismique homogène ainsi que de quantifier les mouvements sismiques et les effets de sols correspondants.

Ce projet devait permettre de modéliser les « effets de site », c’est-à-dire les mouvements d’amplification locaux des séismes, dépendant des caractéristiques physiques des différents types de sols et permettre aux autorités publiques et aux urbanistes de disposer des connaissances nécessaires à l’estimation du risque sismique.

La carte de microzonage a été obtenue sur un ensemble de paramètres différents.

Suite aux travaux des partenaires, des données géophysiques et géologiques presque généralisées pour la région ont pu être établies. Ces informations ont été obtenues par des campagnes de mesure effectuées par les partenaires.

Sur huit sites choisis, des méthodes géophysiques ont été comparées méthodologiquement afin de garantir leur validité.

L’exploitation et l’interprétation des données n’était pas encore terminées à la fin du projet, toutefois ces données ont généré un potentiel de recherche durable, motivant la poursuite d’une recherche commune.

Durant le projet, dans une démarche d’opérateur en R&D, de nouveaux outils de « référence » (instruments, méthodes) ont été développés. Les progrès dans les techniques de mesure, leur mise en œuvre et le calcul des paramètres ont permis de développer des méthodes et des critères de décision nouveaux.

Dans l’ensemble, les résultats obtenus ont surpassé l’objectif initial du projet.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Implantation d’un centre d’investigations positroniques EURO-PETAL

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

Le projet portait sur la mise en place d’un partenariat transnational entre Rouffach et Freiburg en vue de mettre au point des nouveaux ligands isotopiques (traceurs spécifiques) et de vérifier à l’aide d’outils performants l’activité pharmacodynamique in vivo de substances à visée médicamenteuse et d’en permettre une large diffusion.

Le début des travaux a été anticipé par les équipes de Rouffach et de Freiburg et les travaux communs ont débuté dans la première quinzaine de janvier 1998. Dans un premier temps, FORENAP a apporté au projet sa compétence dans la mise en œuvre d’études expérimentales pour la mise au point de radioligands utilisables en Neuropsychopharmacologie. En particulier plusieurs protocoles de recherche ont été mis en œuvre en collaboration avec l’industrie pharmaceutique. Le premier protocole peut être considéré comme validant les travaux prévus.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

REKLIP : Atlas Climatique Rhin Supérieur Centre-Sud

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

Les différentes données climatiques de la région entre les chaînes du Jura, des Vosges et de la Forêt-Noire ont été saisies, traitées et mises sous forme numérique selon des critères uniformes. Ces données ont été établies sur la base des mesures disponibles entre 1950 et 1980 et à l’aide de méthodes nouvelles (données satellitaires, simulations numériques) dans la première partie du programme de recherches climatiques transfrontalier REKLIP. L’Atlas climatique du Rhin supérieur a constitué la publication de ce travail.

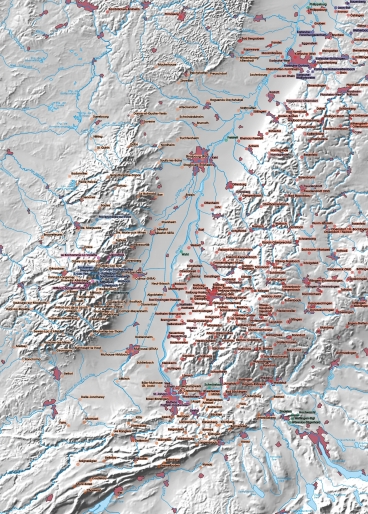

Image : Localisation des stations des mesures dans le cadre du projet REKLIP

Source : www.reklip.org

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Eucor – Liaisons informatiques

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

Ce projet visait à rendre possible un échange électronique de données permanent via une ligne de 64 Kbits/seconde de la Deutsche Bundespost/Telekom/France Télécom, permettant la connexion des centres de calcul locaux des Universités de Karlrsuhe et Strasbourg.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Etude toxicologique transfrontalière destinée à évaluer le risque encouru lors de la consommation d’aliments gras ionisés

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

Le projet visait à étudier dans quelle mesure les composés chimiques induits par ces traitements ionisants présentaient ou non un risque toxicologique pour le consommateur lors de leur ingestion.

La synthèse des composés étudiés a été réalisée comme prévu. Le projet a permis la mise au point d’une nouvelle méthode de synthèse, plus rapide et plus efficace que celle existante. Puis les composés ont été dosés et identifiés dans 13 aliments courants (poulet, avocat, lait en poudre, … ). Enfin les études toxicologiques ont montré un risque potentiel pour la santé humaine. Toutes les hypothèses élaborées au départ ont été vérifiées. Cependant, aucune conclusion définitive n’a pu être tirée concernant le risque engendré par la consommation d’aliments ionisés, les études ayant été réalisées à partir de produits très purs, à des concentrations très élevées.Le projet visait à étudier dans quelle mesure les composés chimiques induits par ces traitements ionisants présentaient ou non un risque toxicologique pour le consommateur lors de leur ingestion.

La synthèse des composés étudiés a été réalisée comme prévu. Le projet a permis la mise au point d’une nouvelle méthode de synthèse, plus rapide et plus efficace que celle existante. Puis les composés ont été dosés et identifiés dans 13 aliments courants (poulet, avocat, lait en poudre, … ). Enfin les études toxicologiques ont montré un risque potentiel pour la santé humaine. Toutes les hypothèses élaborées au départ ont été vérifiées. Cependant, aucune conclusion définitive n’a pu être tirée concernant le risque engendré par la consommation d’aliments ionisés, les études ayant été réalisées à partir de produits très purs, à des concentrations très élevées.Le projet visait à étudier dans quelle mesure les composés chimiques induits par ces traitements ionisants présentaient ou non un risque toxicologique pour le consommateur lors de leur ingestion.

La synthèse des composés étudiés a été réalisée comme prévu. Le projet a permis la mise au point d’une nouvelle méthode de synthèse, plus rapide et plus efficace que celle existante. Puis les composés ont été dosés et identifiés dans 13 aliments courants (poulet, avocat, lait en poudre, … ). Enfin les études toxicologiques ont montré un risque potentiel pour la santé humaine. Toutes les hypothèses élaborées au départ ont été vérifiées. Cependant, aucune conclusion définitive n’a pu être tirée concernant le risque engendré par la consommation d’aliments ionisés, les études ayant été réalisées à partir de produits très purs, à des concentrations très élevées.Le projet visait à étudier dans quelle mesure les composés chimiques induits par ces traitements ionisants présentaient ou non un risque toxicologique pour le consommateur lors de leur ingestion.

La synthèse des composés étudiés a été réalisée comme prévu. Le projet a permis la mise au point d’une nouvelle méthode de synthèse, plus rapide et plus efficace que celle existante. Puis les composés ont été dosés et identifiés dans 13 aliments courants (poulet, avocat, lait en poudre, … ). Enfin les études toxicologiques ont montré un risque potentiel pour la santé humaine. Toutes les hypothèses élaborées au départ ont été vérifiées. Cependant, aucune conclusion définitive n’a pu être tirée concernant le risque engendré par la consommation d’aliments ionisés, les études ayant été réalisées à partir de produits très purs, à des concentrations très élevées.

Retour au blog Partager : Facebook Twitter

Conservation des forêts alluviales rhénanes

Publié par Adipso le jeudi 17 juillet 2025

Le projet consistait à mettre en œuvre un programme de recherche pour la conservation et l’établissement de la richesse en espèces et structures des forêts, héritage commun transfrontalier nécessitant d’être protégé et développé de manière durable.

La gestion durable des forêts devait ainsi prendre en compte la fonction économique, écologique et sociale (ex. pérennisation des emplois, protection contre les inondations, aspect récréatif, protection de la nature). La zone d’étude couvrait une superficie de 2.819 hectares entre Marckolsheim du côté français et Whyl du côté allemand.

Le développement de méthodes d’investigation communes des habitats forestiers rhénans et de leur évaluation par les partenaires a fourni les bases à l’élaboration d’une stratégie transfrontalière dans le domaine de monitoring des forêts rhénanes permettant d’évaluer et faire évoluer :

– la sylviculture appliquée aux forêts rhénanes intégrant les objectifs de la protection de la nature ;

– les stratégies et actions de restauration de la fonctionnalité alluviale ; et

– les mesures de protection contre les cruesLe projet consistait à mettre en œuvre un programme de recherche pour la conservation et l’établissement de la richesse en espèces et structures des forêts, héritage commun transfrontalier nécessitant d’être protégé et développé de manière durable.

La gestion durable des forêts devait ainsi prendre en compte la fonction économique, écologique et sociale (ex. pérennisation des emplois, protection contre les inondations, aspect récréatif, protection de la nature). La zone d’étude couvrait une superficie de 2.819 hectares entre Marckolsheim du côté français et Whyl du côté allemand.

Le développement de méthodes d’investigation communes des habitats forestiers rhénans et de leur évaluation par les partenaires a fourni les bases à l’élaboration d’une stratégie transfrontalière dans le domaine de monitoring des forêts rhénanes permettant d’évaluer et faire évoluer :

– la sylviculture appliquée aux forêts rhénanes intégrant les objectifs de la protection de la nature ;

– les stratégies et actions de restauration de la fonctionnalité alluviale ; et

– les mesures de protection contre les cruesLe projet consistait à mettre en œuvre un programme de recherche pour la conservation et l’établissement de la richesse en espèces et structures des forêts, héritage commun transfrontalier nécessitant d’être protégé et développé de manière durable.

La gestion durable des forêts devait ainsi prendre en compte la fonction économique, écologique et sociale (ex. pérennisation des emplois, protection contre les inondations, aspect récréatif, protection de la nature). La zone d’étude couvrait une superficie de 2.819 hectares entre Marckolsheim du côté français et Whyl du côté allemand.

Le développement de méthodes d’investigation communes des habitats forestiers rhénans et de leur évaluation par les partenaires a fourni les bases à l’élaboration d’une stratégie transfrontalière dans le domaine de monitoring des forêts rhénanes permettant d’évaluer et faire évoluer :

– la sylviculture appliquée aux forêts rhénanes intégrant les objectifs de la protection de la nature ;

– les stratégies et actions de restauration de la fonctionnalité alluviale ; et

– les mesures de protection contre les cruesLe projet consistait à mettre en œuvre un programme de recherche pour la conservation et l’établissement de la richesse en espèces et structures des forêts, héritage commun transfrontalier nécessitant d’être protégé et développé de manière durable.

La gestion durable des forêts devait ainsi prendre en compte la fonction économique, écologique et sociale (ex. pérennisation des emplois, protection contre les inondations, aspect récréatif, protection de la nature). La zone d’étude couvrait une superficie de 2.819 hectares entre Marckolsheim du côté français et Whyl du côté allemand.

Le développement de méthodes d’investigation communes des habitats forestiers rhénans et de leur évaluation par les partenaires a fourni les bases à l’élaboration d’une stratégie transfrontalière dans le domaine de monitoring des forêts rhénanes permettant d’évaluer et faire évoluer :

– la sylviculture appliquée aux forêts rhénanes intégrant les objectifs de la protection de la nature ;

– les stratégies et actions de restauration de la fonctionnalité alluviale ; et

– les mesures de protection contre les cruesLe projet consistait à mettre en œuvre un programme de recherche pour la conservation et l’établissement de la richesse en espèces et structures des forêts, héritage commun transfrontalier nécessitant d’être protégé et développé de manière durable.

La gestion durable des forêts devait ainsi prendre en compte la fonction économique, écologique et sociale (ex. pérennisation des emplois, protection contre les inondations, aspect récréatif, protection de la nature). La zone d’étude couvrait une superficie de 2.819 hectares entre Marckolsheim du côté français et Whyl du côté allemand.

Le développement de méthodes d’investigation communes des habitats forestiers rhénans et de leur évaluation par les partenaires a fourni les bases à l’élaboration d’une stratégie transfrontalière dans le domaine de monitoring des forêts rhénanes permettant d’évaluer et faire évoluer :

– la sylviculture appliquée aux forêts rhénanes intégrant les objectifs de la protection de la nature ;

– les stratégies et actions de restauration de la fonctionnalité alluviale ; et

– les mesures de protection contre les cruesLe projet consistait à mettre en œuvre un programme de recherche pour la conservation et l’établissement de la richesse en espèces et structures des forêts, héritage commun transfrontalier nécessitant d’être protégé et développé de manière durable.

La gestion durable des forêts devait ainsi prendre en compte la fonction économique, écologique et sociale (ex. pérennisation des emplois, protection contre les inondations, aspect récréatif, protection de la nature). La zone d’étude couvrait une superficie de 2.819 hectares entre Marckolsheim du côté français et Whyl du côté allemand.

Le développement de méthodes d’investigation communes des habitats forestiers rhénans et de leur évaluation par les partenaires a fourni les bases à l’élaboration d’une stratégie transfrontalière dans le domaine de monitoring des forêts rhénanes permettant d’évaluer et faire évoluer :

– la sylviculture appliquée aux forêts rhénanes intégrant les objectifs de la protection de la nature ;

– les stratégies et actions de restauration de la fonctionnalité alluviale ; et

– les mesures de protection contre les crues

Retour au blog Partager : Facebook Twitter